Pays des » machons «

A Rumes, au pays des « machons », quand le bâtiment va, tout va !

Les Rumois sont bien qualifiés pour apprécier ce proverbe, et la dure expérience vécue lors de la grande crise économique de 1929 a permis aux ouvriers du bâtiment de méditer sur sa portée: le bâtiment ne donnant plus, ils ont eu beau scruter l’horizon, ils n’ont découvert aucune branche d’activité à laquelle ils auraient pu louer leurs bras !

Vers 1935, le village de Rumes, bien que ne possédant aucune industrie, compte une population en majeure partie industrielle: ce sont 400 ouvriers du bâtiment, soit 250 maçons et manoeuvres, 50 menuisiers et charpentiers, les plafonneurs, carreleurs, rejointoyeurs et autres, qui, ne trouvant sur place aucun aliment à leur activité, rayonnent par les chantiers des cités où le développement des diverses industries suscite l’érection d’usines, de maisons et d’édifices publics.

La commune, vers l’an 1700, ne comptait encore que 700 habitants qui, sur un territoire de 1700 ha pouvaient trouver leur subsistance dans l’agriculture et le défrichement; plus tard, la population s’accrût à une cadence rapide: on comptait 1721 âmes en 1789, 1971 en 1807, 2977 en 1830, 3405 en 1863[1].

Cet essor marcha de pair avec les grands défrichements et aussi avec le développement d’une industrie dont l’existence fut assez éphémère, la filature du coton à la main. Au début du XVIIIe siècle, les Rumois sont pour le grand nombre des petits cultivateurs: ils ont un lopin de terre, une ou deux vaches. Entretemps, ils filent le coton. On note, en 1806, l’existence de deux mécaniques à filer le coton, dont l’invention due au Gantois Liévin Bauwens remontait à dix années auparavant. Le coton est utilisé sur place à la confection de sarraus et de blouses qu’on porte à la ville pour les vendre à la douzaine.

Mais il advint que, par suite des progrès de la technique, les usines ouvertes dans certains grands centres multiplièrent leur production à des prix de revient inférieurs, et bientôt c’en fut fait de la filature à domicile et la misère sévit dans les foyers.

Dès lors commence, aux environs de 1825-1830, l’exode de nos ouvriers vers les villes du Nord de la France. L’essor merveilleusement rapide de cités comme Roubaix et Tourcoing détermine la vocation nouvelle des Rumois, et c’est ainsi que les fils de nos petits agriculteurs et fileurs de coton se firent maçons et ouvriers du bâtiment.

Le souvenir de certains faits violents qui se sont produits dans le passé[2] ont contribué à donner aux Rumois une réputation de citoyens bons vivants mais querelleurs, mais on ne peut faire grief à nos anciens de leurs moeurs belliqueuses, forcés qu’ils furent de tout temps d’arracher de haute lutte leurs moyens d’existence; les vétérans du bâtiment peuvent encore en témoigner.

Dès l’âge de 12 ans à peine, au lendemain de la première communion, on faisait garnir de clous les bottines que, pour la solennelle cérémonie, on avait pris soin de choisir plus solides qu’élégantes. On faisait endosser aux communiants de la veille la tenue de travail et la besace; on partait le lundi à une heure du matin, car il fallait gagner à pied Roubaix et Tourcoing pour se mettre au travail à 5 h ½ du matin. La semaine comportait 72 heures de travail. On quittait le chantier le samedi dans la soirée pour rentrer à domicile vers 11 heures du soir.

On raconte que, dans la caravane, on en voyait qui, tels des automates, dormaient tout en marchant, guidés par leurs compagnons plus aguerris. D’autres emportaient leurs instruments de musique et, de temps à autre, exécutaient un air entraînant pour donner du coeur.

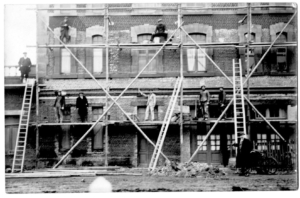

Ouvriers du bâtiment de Taintignies, vers 1920 (Coll. M. Tréhout)

Coiffés d’une casquette, vêtus d’un gilet de velours et d’un pantalon de grosse toile, les ouvriers emportaient leurs provisions de pain et leur pot de beurre – ce qui leur valut de la part des Français le sobriquet bien connu de « pots au beurre – et un relief de bouilli ou de lard du dîner dominical. Ils payaient pour la semaine une pension de 1 fr 50 environ pour le logement, le café du matin et le bol de lait battu du soir. Au dîner, on payait deux sous pour la soupe, deux sous pour les pommes de terre et autant pour la bière. Pour déjeuner et goûter, un sou de café. Dès le jeudi, on comptait les tartines pour tenir jusqu’au samedi avec la provision de pain. Il va sans dire qu’en fait de viande on se contentait du reste du dimanche apporté avec les provisions. Tel est le régime de pénitents que devaient s’imposer ces rudes travailleurs au long d’une semaine de 72 heures de dur labeur.

Mais d’autres ont connu un sort plus enviable. Engagés sur de gros chantiers, comme la reconstruction de la Poste de Calais, par exemple, et par de grosses entreprises, ils étaient parfois logés et nourris dans des hôtels. Ils profitaient aussi de certains plaisirs dont ils préféraient ne pas se vanter au retour au bercail. C’est une réalité que l’historien ne peut cacher.

Les manœuvres, qu’on appelait dans le milieu du bâtiment « les baudets d’ machons », portaient à l’épaule le bac de mortier et les paniers de 18 briques. Il n’y avait pas, à l’époque, de monte-charges: ils gravissaient ainsi à l’échelle jusque 3 et 4 étages. On faisait bien la chaîne, mais les épaules et les mains trop tendres des débutants n’en étaient pas moins cruellement meurtries. Stoïques, ils se raidissaient. L’honneur ne leur permettait point de se plaindre; et ils étaient tout fiers de gagner leurs 0 fr 17 de l’heure.

On était manœuvre quelque quatre années. Après deux ans, on s’exerçait à manier la truelle. Les maçons gagnaient 0 fr 32 l’heure et pouvaient arriver, s’il ne survenait des jours de chômage, à se faire des semaines de 20 à 24 francs. Mais sur ce salaire il fallait prélever quelques économies car, l’hiver, durant les périodes de gelées, le travail était interrompu pendant plusieurs mois.

Le travail des manœuvres était particulièrement pénible: porter des bacs de mortier ou jusqu’à 18 briques sur les épaules et les monter à l’échelle jusqu’à 3 ou 4 étages étages. (Photo: J.P. Bonnet)

Durant cette saison, la plupart battaient le grain chez les fermiers. Ils travaillaient pour leur nourriture et quelques sous par jour. Il en est qui sollicitaient de leur patron un congé au moment de la moisson pour participer à ces travaux en qualité de « piqueteux » en vue de s’assurer le battage des récoltes en hiver. Ceux qui ne trouvaient pas de travail en grange durant cette saison s’engageaient en sucrerie.

Dès la fin de la Grande Guerre, les frontaliers belges reçurent un laissez-passer pour aller travailler en France.(document: J.P. Bonnet)

Telle fut durant plusieurs générations les conditions de nos travailleurs du bâtiment. Quoi d’étonnant après une carrière aussi héroïque – le mot est-il exagéré ? – de voir parmi eux nombre de vieillards vigoureusement charpentés, peaux tannées et mains noueuses, sur lesquels semblent n’avoir prise ni les fatigues, ni les intempéries, ni la maladie !

Leur endurance est à toute épreuve. Cette résistance physique et morale acquise par nos rudes maçons n’en ont-ils pas fourni une fière et admirable démonstration au cours de la guerre 14 – 18 ? Au nombre de plusieurs centaines, refusant à l’ennemi toute prestation volontaire, ils furent déportés dans des camps tristement célèbres où on les soumit à un régime infernal: tortures physiques et morales, faim tenaillante, température glaciale qui en congela plusieurs. Treize Rumois y trouvèrent la mort, beaucoup en revinrent malades d’épuisement. Nul ne céda devant l’ennemi.

Il est vrai que, dès avant la guerre, le régime de nos ouvriers s’était déjà sensiblement amélioré. Le développement des communications et les tarifs réduits consentis aux ouvriers les soulageaient désormais des nocturnes trajets pédestres. Certains patrons eurent le mérite de devancer la législation sociale en accordant à leur personnel des avantages bénévoles sous forme de rémunération supplémentaire ou de réformes dans le régime du travail.

Premiers engins motorisés pour faciliter le transport du matériel (Photo S.B. – Taintignies)

Chez nous, à l’initiative de M. Georges Fourmy, chef de chantier chez Caroni, des transports collectifs de frontaliers de cette entreprise furent organisés: des camions bâchés emmenaient chaque jour les ouvriers vers leurs lieux de travail. Au passage de la douane, un petit arrêt s’imposait, chacun se ruant dans les cafés-frontière pour ingurgiter quelques Wambrechies qui revigoraient les corps encore engourdis.

D’autre part, mettant à profit les facilités de pénétration, une partie de nos ouvriers, conscients de leur force et plus audacieux, et aussi moins attachés à leur « boutique » – certains ont travaillé plus de 50 ans dans la même entreprise – constituèrent des équipes de travailleurs aux pièces. Ils partaient pour toute une saison sous la conduite de « tâcherons », entreprenant la construction de cités, d’édifices publics et même, pour le compte de l’armée française, d’infrastructures de la ligne Maginot. Certains poussèrent ainsi jusque Paris, Bordeaux, l’Espagne, l’Italie, la Suisse, portant au loin la valeureuse renommée de nos maçons.

De solides amitiés se créèrent sur les lieux de travail. (Coll. M. Tréhout)

C’est de cette époque que date la construction à Rumes d’un grand nombre de maisons ouvrières. Après un certain nombre de « campagnes » fructueuses qui avaient permis d’aligner des économies suffisantes, nos ouvriers mettaient leur orgueil à acheter un coin de terre et, dans leurs moments perdus, à y construire eux-mêmes leur maison, utilisant souvent, pour ce faire, des matériaux de « récupération » glanés sur l’un ou l’autre chantier.

Paul Carlier de Rumes et Laurent Allard de Taintignies, occupés sur un chantier, en France, dans les années ’30. (Photo: Gérard Allard)

Ces constructions, en général, étaient dépourvues d’architecture et de ce cachet de coquetterie qu’on y apporte de nos jours. Souvent même elles étaient fort petites. Que voulez-vous ? On y allait suivant sa bourse et on était pressé d’avoir « sa » maison.

Après la 2e guerre mondiale, les chantiers de reconstruction furent énormes: tant de villes avaient été bombardées et sinistrées lors du conflit. Nos ouvriers du bâtiment furent embauchés de part et d’autre de la frontière. Mais c’est surtout en France qu’ils travaillèrent le plus. On les voyait se rassembler tôt le matin à différents endroits du village et gagner leurs chantiers situés dans le Nord / Pas-de-Calais dans des cars, cette fois, affrétés par les entreprises qui recrutaient beaucoup chez nous, comme Caroni, Jonker ou, plus tard, les sociétés Brugeman et Bâtir. Le travail était souvent abrutissant, mais il payait bien et permettait de faire vivre décemment une famille souvent agrandie par le « babyboom » d’après-guerre.

Bien évidemment, pour pouvoir suivre le rythme lorsqu’on travaillait « à pièces », nombre d’ouvriers se tournaient vers l’alcool: bière ou petite goutte comme le genièvre de Wambrechies servaient en quelque sorte de produits énergisants. C’est peu de dire que la santé en prenait un coup et que, après une journée de travail harassante mais bien alcoolisée, le climat familial s’en trouvait aussi souvent fortement perturbé.

Nos villages comptaient donc beaucoup de frontaliers qui, petit à petit, profitèrent d’un réel confort dans leur vie quotidienne et, un peu plus tard, dans leurs loisirs. Les fils d’ouvriers firent des études, prirent des engagements politiques ou syndicaux et entrèrent de plain-pied dans la société de consommation qui caractérise aujourd’hui notre mode de vie. Mais, même si, pour beaucoup, ils ont abandonné le travail manuel de leurs pères, ils restent fiers de leurs racines, de ce goût de « la belle ouvrage » et de cette solidarité qui ont toujours fait la réputation et l’honneur de nos ouvriers du bâtiment.

Bernard LECLERCQ

Sources:

- Chronique publiée dans Le Courrier de l’Escaut, les 13 et 14 septembre 1937, par Fernand LIGNIAN (†), secrétaire communal de Rumes.

- Merci à MM. Maurice Tréhout et Jean-Pierre BONNET pour leurs documents et renseignements.

[1]A cette époque, La Glanerie et le hameau de la Digue (annexé plus tard à Taintignies) faisaient partie du village de Rumes.

[2]Ces faits sont relatés dans une chronique de F. Lignian, parue dans Le Courrier de l’Escaut du 17 août 1937.